Rogério era do tempo em que bastava um olhar da mãe para que, rabo entre as pernas feito cachorro sem dono, procurasse um canto para sossegar. A mãe tinha um olhar mais expressivo do que qualquer cineasta alemão. Havia o olhar de “cala essa boca”, ou outro, muito temido em dia de festa: “para de comer”. Alguns mais ameaçadores que os outros, tipo “em casa a gente conversa”, ou aquele, antecedendo tabefes, o “agora eu te pego”.

O tempo dos olhares maternos foi substituído por outros, mais interessantes, que ele julgava saber emitir para o ser observado: era um olhar pedinte, tipo “posso falar com você”, outro mais ousado, revelando um “quero te comer”. Em momentos de autoestima elevada arriscava um soslaio, informando um “aproveita que sou gostoso”, ou um “vem que estou disponível”. Não passava pela cabeça dele que os olhares só funcionavam quando correspondidos previamente, anteriormente ao olhar. Assim, um “posso falar com você” só era correspondido quando a vontade antecedia, e o mais desejado, o “quero te comer”, só resultava em concretude se o tesão já estivesse instalado.

Vieram outros tempos, aqueles em que é preciso trabalhar. Travou muitas batalhas com colegas de serviço, chefes, diretores, subalternos. Embates confusos onde era claro e cristalino que cada parte pensava emitir via olhar a mensagem correta: “sujeitinho estúpido”, “esse babaca não sabe nada”, “tá pensando que eu sou da tua turma?” Verbalizadas, as mensagens eram bem civilizadas. “Você não entendeu direito”, “vem cá que eu te ensino isso”, “não posso sair hoje, fica para outro dia”.

A fixação dele pelo olhar alheio, a certeza do olhar enquanto emissor de toda e qualquer mensagem prosseguiu ao longo da juventude e, sabia ele, só se casaria com alguém por quem se apaixonasse, evidentemente, pelo olhar. Castanhos, verdes ou azuis, não importaria, exceto pela expressão: o grande amor seria a dona de um olhar expressivamente avassalador! Não foi bem assim.

Glenda era de origem libanesa, alta, corpo esguio recoberto por pele macia, morena. O cabelo farto, longo, descia pelos ombros em ondas suaves, caindo sobre o colo após emoldurar o rosto. Uma boca carnuda prometia palavras doces, beijos carinhosos. O olhar, esse não era visto, já que Glenda só aparecia publicamente durante o dia e usando imensos óculos escuros. Pelo menos foi o que disseram dela, depois que Rogério a conheceu,

Glenda e Rogério. Os nomes combinavam, pensou o rapaz desde o primeiro encontro quando, passeando no Ibirapuera com amigos comuns, foram apresentados. Poucos centímetros mais baixa que o moço, Glenda levantou o rosto com firmeza, apertando-lhe a mão esboçando um leve sorriso. Quis o destino que mais pessoas se aproximassem do grupo que, assim, deixou o casal à sós. Rogério não resistiu:

– Posso ver seus olhos? Quero muito!

Glenda, ao longo da vida, habituara-se a ouvir e discernir cuidadosamente a intensão contida na fala. Isso começou quando, muito pequena, percebeu nuances na voz materna que não condiziam com a realidade. A mãe dizia “coma, está uma delícia” para qualquer gororoba que a menina mal conseguia engolir. Também ficou clara a real afeição que a mãe tinha pela avó paterna. A sogra chegava e a mãe, com uma sutil frieza, sugeria “você não vai beijar sua avó?”.

Bem novinha, Glenda descobriu o ódio na fala da empregada, cansada de recolher roupas e outros objetos fora dos seus lugares. Também percebeu, sem sair do quarto, quando os irmãos mentiam dizendo estar estudando ou que já estavam prontos para dormir. Ironia, falsidade, mentira, tudo era transparente no grupo que a mãe recebia para o chá, fazendo com que a menina ficasse avessa a reuniões e, crescendo, preferia ficar sozinha.

Conhecia a pessoa pela voz. Reconhecia a segurança dos professores que dominavam o que ensinavam tanto quanto o leve tremor na voz dos inseguros. Percebeu o blefe na arrogância do primeiro chefe, que ladrava com poucas possibilidades de ataque, tanto quanto a maldade e a inveja de colegas de trabalho, concorrentes ou não ao cargo em que ela atuava.

– Sua voz não esconde seu desejo – ela respondeu ao novo conhecido.

Rogério afirmou querer muito. Repetiu, reiterou. Precisava ver o olhar da moça. Ela sorriu e limitou-se a balbuciar, antes de ir embora: – Outro dia!

Sem deixar telefone, e-mail, ou qualquer contato, Glenda desapareceu pelas alamedas do parque, rindo e conversando com os amigos. Só aí ele percebeu que os amigos que ficaram com ele não conheciam a moça. Buscou o telefone e começou a vasculhar as redes sociais dos conhecidos. Logo encontrou uma página de Glenda onde, em poucas fotos disponíveis, ela estava com óculos escuros. Seria cega de um olho, ou estrábica? Teria fotofobia? Nada disso, informou um conhecido da moça, aliviando os iniciais temores do rapaz:

– É mania! Já estivemos juntos em uma festa em uma chácara. Havia piscina. Ela tirou os óculos para nadar. Normais!

O que seria normal para o sujeito? Rogério ficou impaciente. O conhecido não dizia nada além do subjetivo “normal”. Ele precisava ver, conhecer o olhar de Glenda. Vasculhou as redes sociais e, com as fotos todas restritas, fechadas para desconhecidos, foi adicionando, curtindo, comentando, pedindo amizade…

– Não compartilhou nada, confidenciou Glenda à prima, Dulce. – Isso bem diz o que a voz insinua, um egoísta que quer tudo para si.

Dulce argumentou apontando exageros nas suposições da prima, já que seria preconceito afirmar qualquer coisa do rapaz. Até então, ele falara pouco mais que o “quero ver seus olhos”. Tudo o que Dulce gostaria era de ter uma voz cheia de desejo lhe pedindo para ver muito mais que os olhos. Não entendia a postura da prima quanto ao rapaz tanto quanto também não se conformava com a mania da moça de usar óculos escuros.

Foi na casa da bisavó, já bem velhinha, que Glenda descobriu revistas antigas, quando então se apaixonou pelo visual de estrelas de Hollywood e seus óculos escuros, chapéus de grandes abas, vestidos coloridos. Foi a primeira de sua turma a introduzir a mania que, tempos depois, tomaria conta de muitas meninas: tornou-se “cosplay”, passando então a vestir-se como as grandes atrizes dos anos 50.

Glenda poderia estar vestindo saias rodadas de tecido estampado, ou sóbria, dentro de conjuntos justos, deixando evidentes as formas generosas, torneadas, herança de sua mãe. Com “fantasias” mais sutis que heroínas de filmes fantásticos, Glenda era bem aceita em qualquer ambiente. Gostava de ser identificada como mulher elegante, refinada, misteriosa. Para Rogério não sobrou nada além da indignação do primeiro encontro.

– O babaca não percebeu que eu estava vestida como Katherine Hepburn nos anos 40!

Rogério não sabia quem foi Katherine Hepburn, muito menos reconheceu outra Hepburn, Audrey, quando viu Glenda pela segunda vez, caracterizada como a jovem Audrey em Charade, usando um conjunto vermelho, luvas brancas e chapéu também branco. Avisada por Dulce da chegada de Rogério, em plena noite, dentro de uma choperia, Glenda resolveu brincar, sacando os óculos escuros, mesmo se sentindo mal por quebrar o estilo da estrela americana. O rapaz percebeu a intenção dela em não permitir que ele conhecesse seu olhar. Reagiu com ironia:

– Que sol quente, não! Ou você é maconheira?

Glenda mostrou seu lado Betty Davis, a estrela que tinha tanto talento quanto língua afiada, mostrando ao rapaz o que aprendera ouvindo, analisando e refletindo sobre a voz humana.

– Sua voz me diz que você é um babaca, que tem medo de se envolver, que acha que pode impor às pessoas a sua vontade e, sobretudo, dono de uma inexperiência brutal em relação ao sexo oposto, em suma, inseguro!

E tirando os óculos, encarou com altivez um embasbacado Rogério que, olhando-a firmemente, emudeceu.

Ela nunca gostou da voz dele.

Ele não gostou dos olhos dela.

Terminou ali o que nunca havia começado. Seguiram em frente, sozinhos e infelizes, até que os céus se compadeceram de ambos. Glenda se apaixonou por Diego, o mudo. Rogério se casou com Manuela, cega, olhar esgazeado e sem vida.

Ambos estão felizes…dizem.

Voltaram a se encontrar e, para não darem um ao outro o braço a torcer, antes que ele a visse ela já havia retirado os óculos escuros da bolsa. Ele limitou-se a sinalizar um cumprimento com a cabeça, sem nada dizer.

(Valdo Resende / Primavera de 2020)

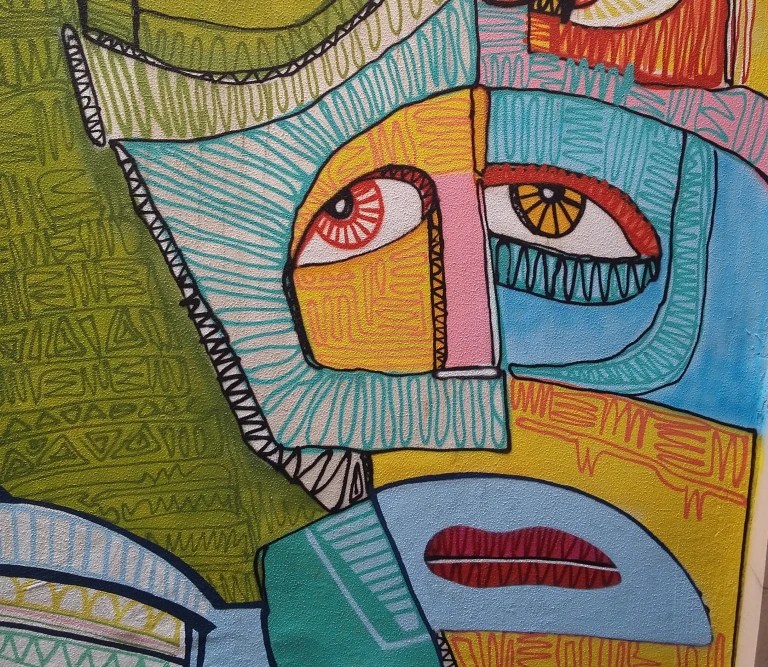

Ilustração: Detalhe/Mural do Centro de Arte Popular – Cemig Belo Horizonte – MG. Foto: Flávio Monteiro

Nota: Título original, Glenda e Rogério, modificado na republicação deste conto.