Mineiro daqueles que falam muito pouco, em seus últimos anos entre nós, em todo 20 de fevereiro papai permanecia ao lado do telefone. Valdonei ligava, eu também. Ele nos ouvia e passava o telefone adiante: Sua mãe quer falar com você. Ficava na dele, aguardando as filhas e os netos que no final da tarde estariam por lá, comemorando no “cantinho do fuxico”, conversando sem parar enquanto ele, já com o radinho de pilha em mãos, punha-se a ouvir modas caipiras.

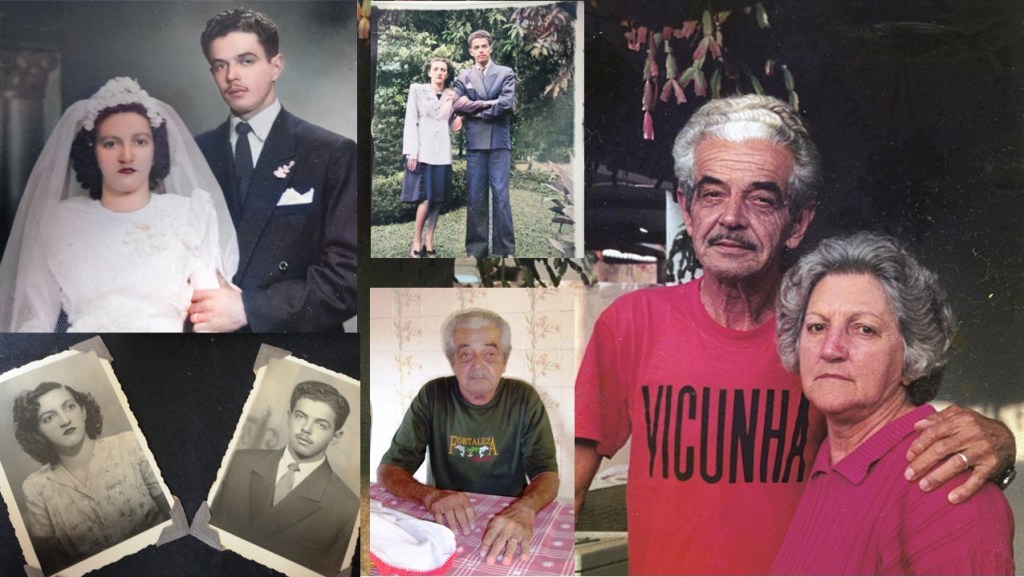

Não fosse minha irmã Walcenis, eu não me daria conta dos cem anos que meu pai faria nesse recente 20 de fevereiro. Cem anos! Desses, papai viveu mais de oito décadas entre nós e certamente, se tivesse que destacar fatos marcantes ocorridos desde 1924, ele não se esqueceria do rádio. Papai cresceu junto com o rádio. Viu o apogeu da Rádio Nacional e acompanhou os fatos mais importantes durante sua juventude ouvindo as caixas enormes, depois, já adulto, os pequeninos radinhos a pilha.

Certamente vieram pelo rádio as notícias da Segunda Grande Guerra, iniciada quando meu pai estava com 15 anos. O que teria pensado o jovem sertanejo vivendo no pedaço de terra dos pais, lá em Araguari, nas Minas Gerais? Mais, ainda, por que deveria ele pegar em armas e ir para a Europa participar de uma contenda que, provavelmente, não tinha certeza nem mesmo de como começou?

Também foi pelo rádio que papai ouviu as vitórias da Seleção Brasileira. O Brasil campeão mundial de futebol em 1958, Bi em 1962. A televisão era uma geringonça cheia de chuviscos, muito distante do cinema. Então, o negócio era ouvir os jogos pelo rádio e, eventualmente, ver as imagens pelo cinema. Não que papai tivesse hábito de ir ao cinema; a única história que me ocorre era que, em tempos de quaresma, no parque de diversões onde trabalhava projetavam cotidianamente uma “fita”: A Paixão de Cristo. Minha irmã Waldênia, já em idade de ficar sentadinha vendo o filme, ficava indignada com aquele sujeito que vinha todo o dia para a cidade onde acabava apanhando muito.

Um Parque de Diversões entrou na nossa família em fatos que os detalhes se foram com os personagens, todos já falecidos. O certo é que um irmão mais velho de Papai, Tio João, se encantou com uma bela senhora e caiu no mundo com o Parque de Diversões onde a dita cuja trabalhava, deixando a tranquilidade da fazenda em Araguari para conhecer as praças do país. Lá pelas tantas, meu pai decidiu acompanhar o irmão.

Espírito livre, papai não devia curtir os limites da fazenda e da vida no campo. Não gostou também das imposições dos padres, tendo estudado em um seminário, coisa comum aos meninos de então. Em 1945 foi convocado para a II Grande Guerra. Estava com 21 anos e com boa sorte, já que aquele ano também foi o fim do conflito armado. Em seguida papai trabalhou por um tempo na Companhia Goiás de Estradas de Ferro e, até onde guardo as histórias todas, de lá saiu indo trabalhar com o irmão no parque de diversões.

Há notícias de Lorena, no Vale do Paraíba, onde minha mãe, Laura, foi aprender com o marido coisas que o pai não permitia. Subir em árvores, andar de bicicleta, atirar com arma de fogo. No tal parque papai cuidada de um stand de tiro ao alvo. Tiros de chumbo e de rolha, em busca do praticante contar vantagens e ganhar pequenos brindes. Houve uma passagem por Ribeirão Preto, já fora do parque e veio a decisão de morar em Uberaba.

Fiz as contas (nunca fui bom em matemática!): Papai chegou em Uberaba com 31 anos e cinco filhos. O quinto, euzinho, na barriga de minha mãe, nascendo em junho de 1955. O sexto, Wander, veio anos depois. Além da filharada, trouxe na bagagem uma barraca e as espingardas, desde então participando de festas e quermesses da cidade com a barraca de tiro ao alvo do Bino. Atividade insuficiente pra manter todo mundo, Papai montou uma oficina no quintal. Conhecimento adquirido na infância e nas oficinas da estrada de ferro, passou a fabricar ferraduras – colocando-as nos animais – portões, dobradiças e outras peças sob demanda.

Papai não gostava de patrões. Deu um duro danado para não se submeter a terceiros. Criativo, aproveitou o espaço do quintal e a oficina para criar seu próprio parque. Uma por uma foram criadas as barracas, a maioria delas pintadas pacientemente pela minha irmã caçula, Walderez. Na medida em que o quintal ficou pequeno com os brinquedos todos, papai utilizou o pátio da Paróquia de Nossa Senhora das Graças para a montagem final, em acordo com o vigário de então, Padre Nicola Ruggi. O homem já tinha pisado na lua quando o parque foi inaugurado em uma quermesse paroquial. De lá meu pai saiu para percorrer todos os bairros da cidade, todas as cidades da região.

O parquinho fez meu pai conhecido em Uberaba. Pessoalmente, já morando fora, eu adorava descer de um ônibus na rodoviária, entrar em um taxi e pedir: me leva pra casa do Bino! Todos conheciam meu pai e a maioria foi gente amiga. Isto não implica ter sido ele obrigado a defender seu negócio, muitas vezes com os próprios braços, de arruaceiros e ladrões. Invariavelmente, quando ocorria algo do gênero, ele chegava em casa e, mesmo sendo altas horas, chamava todos os filhos e contava detalhadamente o ocorrido. Se o caso fosse engraçado, via-se lágrimas, pois meu pai era daqueles que chorava de tanto rir.

A parte do século vivida por meu pai nesse plano terreno ocorreu muita coisa. E o menino que nasceu na pequena Estrela do Sul, no Triangulo Mineiro, certamente não pensava em coisas como televisão ou mudança de capital. Papai gostava de Juscelino Kubitschek. Quando estava bem vestido se comparava ao líder político. Quanto aos demais políticos, tratava-os como mineiro, raposa que sorria para todos e raramente revelava o próprio voto.

Aos poucos papai foi mudando. Os filhos crescendo, os primeiros netos aparecendo, ele deixou a oficina pelo parque. Do fundo do quintal só surgia, sem que jamais soubéssemos de onde, forquilhas, borrachas e elásticos para papai fazer e premiar crianças visitantes com estilingues. Quieto, silencioso, a certeza de que ele gostara da criança estava naquele ato: fazer e presentear o brinquedo. Aos mais velhos, amigos meus e de meus irmãos, aparentemente sisudo, em pouco atribuía um apelido. Em dado momento, quando minha irmã apresentou o namorado, papai indagou sério: outro? E saia rindo, deixando que explicassem o jeito de ele ser.

Outras mudanças no século, a televisão acabando com os pequenos circos e parques, e papai vendeu o Parque Boa Vista, ficando apenas a barraca em ponto fixo, no Bairro da Abadia, da santa predileta do meu pai. Quando a procissão da Abadia, vindo do município de Água Suja passava por nossa rua papai era um dos que enfeitavam com arcos de bambu e bandeirolas, além de soltar fogos durante a passagem da santa, protetora do seu trabalho. E foi perto dela que trabalhou, até se aposentar.

Uma cachaça com os amigos, muita música no radinho de pilha e silêncio. Papai observava o mundo aos setenta, oitenta anos. Via noticiários, assistia ao futebol, mas creio que era difícil para ele acompanhar todas as mudanças que a virada do século estava impondo aos mais velhos. Os filhos formados, indo mais longe do que ele fora, as mulheres mais livres, assumindo o mercado de trabalho, a internet chegando e tornando tudo mais rápido, mais urgente. Às vezes rugia, lembrando o homem que usava os próprios braços, sempre armados para defender a família. Na maioria do tempo ficava quieto, sem nunca deixar de fazer peraltices, como prender um chapéu de palha na ponta de um bambu para colher frutas do quintal do vizinho ou, quando a cozinha vazia, invadir a geladeira para obter generosas porções de doce de leite. Após ser pego, ria. E no dia seguinte, mesmo tendo tomado a sobremesa, dizia para a Walcenis com a maior cara de pau: Sua mãe não me deu doce!

Papai lutou pela vida à maneira dele. Nos aniversários dizia sempre, consegui mais um ano! Quando a doença chegou, lutou bravamente, incluindo nessa uma fuga do hospital, pois queria ir para casa. Viu a morte de Chico Xavier, em 2002, junto com a festa brasileira por mais uma Copa do Mundo. Um médico amigo conversava regularmente com ele sobre a doutrina espírita, que ele vira crescer em Uberaba, desde os tempos de trabalho conjunto de Waldo Vieira e Chico Xavier. Provavelmente essas conversas ajudaram-no em sua passagem, deixando com minha mãe o desejo de ter o velório feito na varanda, onde a família gostava de se reunir, com os portões abertos, para um adeus aos amigos.

Papai faleceu em 2005. Faria 100 anos em 2024. Tanta coisa tem acontecido nesse mundo. Desses 19 anos passados de sua morte, papai esteve e se mantém presente em nossas vidas, em nossos corações. E na vida de outros, amigos, conhecidos e, provável, seu nome anda até na boca de quem não sabe quem ele foi. Papai é nome de rua! Saber haver uma Rua Felisbino Francisco de Resende, o Bino, deve tê-lo feito feliz, honrado com as homenagens. Um momento em que, com certeza, ele deve ter sorrido e estufado o peito para dizer com a maior tranquilidade: Que nem o Juscelino Kubitschek!

Feliz centenário, Papai!