Éramos jovens e faltava experiência para uma melhor percepção da vida, das pessoas. Crescidos sob tutela de muitos padres, não era muito fácil distinguir com profundidade o que e quem era cada um dos sacerdotes. A simpatia de uns, as brincadeiras de outros, até a rabugice de poucos, o distanciamento, tudo era percebido de maneira um tanto emocional. Todavia, tivemos a argúcia mínima necessária para perceber que o Padre Líbero Zappone era especial. Um sujeito ímpar.

Em plena década de 70 apelidar alguém de “Coronel” não era propriamente um elogio. Provavelmente esse apelido foi dado por Fátima Borges. Sob a ditadura militar, apareceu-nos um padre que não pedia, mandava. E a gente obedecia, pois as ordens do Coronel eram muito claras e tinham como objetivo nos fazer crescer. Exemplo: Fátima e eu judiávamos de violões encontrados na sacristia, antes e após reuniões. Vem o Coronel e nos dá um mês para aprender a tocar e acompanhar os colegas durante a missa. Um mês! E lá fomos nós atrás de aulas, muito estudo, muito nervosismo e, obviamente não apresentamos um concerto. Chegou a tal missa e lá estávamos junto ao grupo, outros violões dando força. Fafá começaria ali uma linda trajetória musical.

Outras ordens dadas pelo Pe. Líbero colocaram o enorme grupo de jovens da paróquia em intensa atividade. “Na próxima quermesse, vocês serão os festeiros”. Para quem não sabe, ou não se lembra, festeiros são fieis encarregados da organização das quermesses. Pessoas experientes, negociantes, comerciantes capazes de administrar um evento que, durante nove dias, deve arrecadar dinheiro para as obras da paróquia. Encaramos a tarefa. O que a gente não sabia nos foi ensinado pelos pais, por amigos. Deu certo, tanto que depois ele nos levou a repetir a dose.

O Coronel priorizava o conhecimento. E a fé, com lucidez. Lembro-me dele conversando por diversas ocasiões com um “crente”, que hoje chamaríamos evangélico. Cada um munido de sua Bíblia, as conversas entre ambos eram acaloradas, intensas. Na minha estúpida postura de jovem argumentava com o Coronel: “Não é uma perda de tempo conversar com esse sujeito?”. O padre me deu uma lição que ainda hoje procuro seguir. “Eu aprendo com ele, reforço o que sei. Respeito o lado dele”. Recordo um dos temas, os dois citando versículos sobre os nomes de Deus, o que me leva agora a pensar que o outro deveria ser Testemunha de Jeová, pois era esse o nome pelo qual insistia. O Coronel, calmo, ensinava o outro a localizar Javé no livro santo.

Pessoalmente, o Padre Líbero provocou dois momentos que marcariam minha trajetória futura. Ele me mandou (de novo!) preparar uma homilia para a missa das nove, que era a “Missa dos Jovens”. Eu deveria comentar a Parábola do Semeador. “A missa não é só do padre! É de todos nós. Todos somos responsáveis”. E lá fui eu, jovenzinho, enfrentar a casa cheia, como eram todas as missas da Paróquia de Nossa Senhora das Graças, no Boa Vista, lá em Uberaba. Recordo ter estudado muito. De ter redigido o texto, decorado, feito resumo, conferido em Mateus, Marcos e Lucas, e fiz. O Coronel… pediu-me nova empreitada, mais aprofundada. Muniu-me de livros e um imenso dicionário de teologia para elaborar uma dissertação sobre Revelação. Eu saí das narrativas bíblicas para o exercício da exegese, um começo para futuras palestras, aulas, vida acadêmica.

Creio que cada um dos participantes do grupo de jovens da paróquia tem uma história para contar, uma experiência particular. O Padre Líbero nos dividiu em equipes, cada uma delas responsável por um trabalho de apoio às atividades de formação e aprofundamento cristão. Com Maria Amélia Cruz e Terezinha Benetolo desenvolvemos trabalhos e apresentamos para a paróquia o que foram as Cartas de Medellin, o Concílio Vaticano II, e outros temas em uma tal “Equipe de Integração”. Com Ronaldo Feliciano de Assis, encarregado de atividade teatral, colaborei na montagem do que veio a ser o meu primeiro trabalho cênico, norteando toda a minha vida a partir de então. Quais serão as lembranças do Paulinho Silveira, do Getúlio, de tantos outros que por lá passaram.

O Padre Líbero nos levava a sério. E conversava conosco de maneira adulta. Com ele aprendi a diferença entre Garrastazu Médici e Ernesto Geisel. E o papel que cada um estava tendo naquele momento da ditadura. Ele apontava o que pensava de cada um, qualidades, defeitos. Tempos depois, fui recebido por ele na Vila Luzita, em Santo André. Era 1977, creio eu, e o lugar era um bairro em formação. “É aqui, junto aos que necessitam que devemos estar”. Já então percebia as diferenças entre ele e os demais padres de nossa convivência. Pouco antes ele havia recusado uma paróquia prontinha, bonitinha, lá em Campinas, mas de difícil acesso ao povo. Optou pela vila em formação onde, literalmente, tudo estava por ser feito.

Anos depois, ele já atuando em Socorro, no interior de São Paulo, fomos, Fátima e eu, visitá-lo. Não nos surpreendemos em encontrar na paróquia um grupo de jovens cuidando de uma emissora de rádio criada pelo Coronel. “Eles que tomam conta”, nos disse, com inegável orgulho. Nem foi surpresa conhecer o conjunto residencial que ele, com recursos e trabalho dos grupos da paróquia, estava construindo e que se destinava aos mais necessitados. Durante o trajeto de volta comentamos sobre aquela grande figura. Uma coerência rara! Um cristão digno da fé que professava. Um líder como poucos.

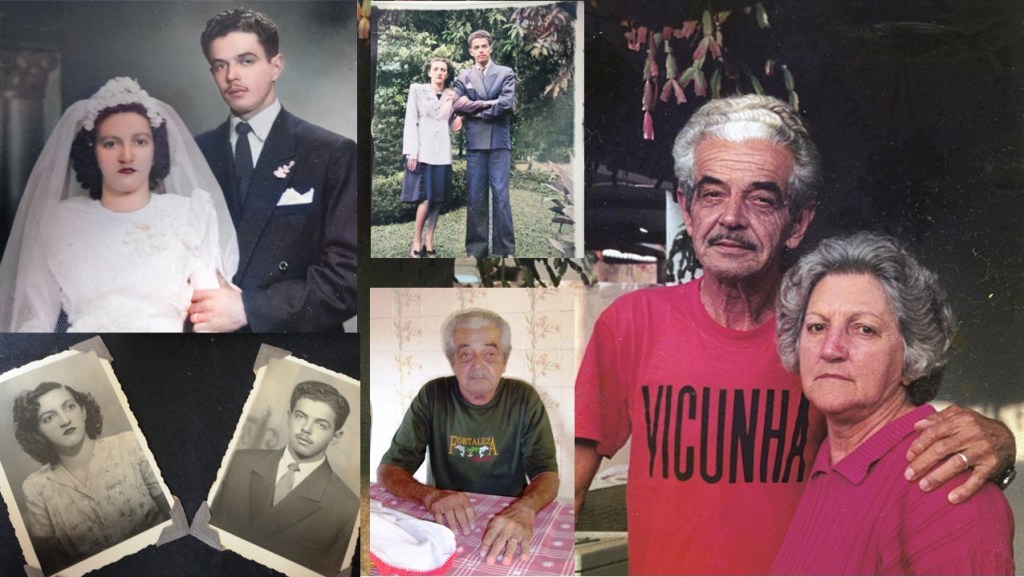

Hoje recebi a notícia do falecimento do Padre Líbero Zappone. Quem me participou desse triste acontecimento foi minha irmã Walderez. Ele foi o padre que celebrou o casamento dela. Nas fotos do álbum, os noivos e o celebrante, guardamos o registro da presença desse notável sacerdote em nossa família. Muitos paroquianos terão fotos de batismo, de primeira comunhão. Na cidade de Socorro, onde foi pároco por mais de três décadas, as redes sociais registram o afeto e o apreço pelo sacerdote.

Como última lembrança, quero guardar inúmeras caminhadas curtas, um vai e vem no pátio da paróquia (onde ainda não havia quadra, nem o salão construído sobre esta). Ele estava lá, nas tardes de todos os dias, indo e vindo com seu terço, ou o breviário, ou conversando com alguém. “Coronel, preciso falar com você”, e ele, “Venha, vamos caminhar. Pode falar”. E ali eu exercia o sacramento da confissão, sem fórmulas, sem madeira ou tecido me impedindo de perceber o olhar atento, a voz calma, mas decidida, opinando sobre o que ele achava melhor para minha situação. Às vezes, alguém nos interrompia. Continuaríamos depois. Ou então, ele encerrava o assunto com um “vamos rezar” e andávamos, em silêncio, sem penitências ou castigos. Que Deus o receba, Padre Líbero! Em minha lembrança, a figura de um sacerdote extraordinário que, com pulso firme e um especial carisma, conseguiu com que nós, jovens, o obedecêssemos.

Até mais, Coronel!